人物概要

渋沢栄一(1840〜1931)

幕末から明治・大正にかけて活躍した実業家・社会起業家。徳川慶喜に仕えたのち、明治政府で財政改革に携わるが、官を辞して実業界へ。第一国立銀行や東京証券取引所など約500の企業設立に関わり、日本資本主義の父と称される。利益と道徳の両立を掲げ、教育・福祉・国際交流にも尽力した。

ReTadoruタイプ:「構想力 × 公益志向 × 制度に落とす」

紙幣の顔にもなり、「日本資本主義の父」と呼ばれる渋沢栄一。

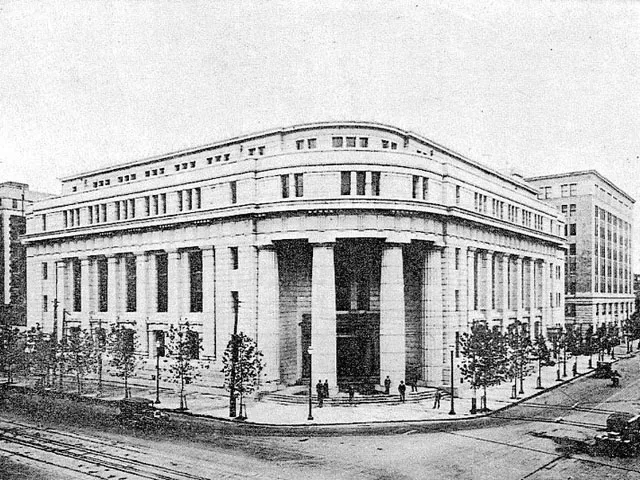

みずほ銀行の前身・第一国立銀行、東京証券取引所、王子製紙、日本郵船、東京ガスなど、彼が設立・支援に関わった企業は現代にも残り、その数は500社を超えるとも言われます。

そんな大偉人も、決して一直線に成功したわけではありません。

明治政府の官僚として将来を嘱望されながら、わずか3年半で辞職。

立ち上げた銀行では出資者が1年で離脱。

政府からの要請で始めた製紙事業では赤字に苦しみ、梯子を外されるような経験もしています。

渋沢の人生は「七転び八起き」。

そしてその都度、彼は立ち上がり、自分の特性を活かして別の道を切り拓いていったのです。

この記事では、渋沢栄一の人生を「失敗」や「葛藤」のエピソードからひもとき、

それらをどう乗り越え、どうやって“しっくりくる人生”にたどり着いたのかを見ていきます。

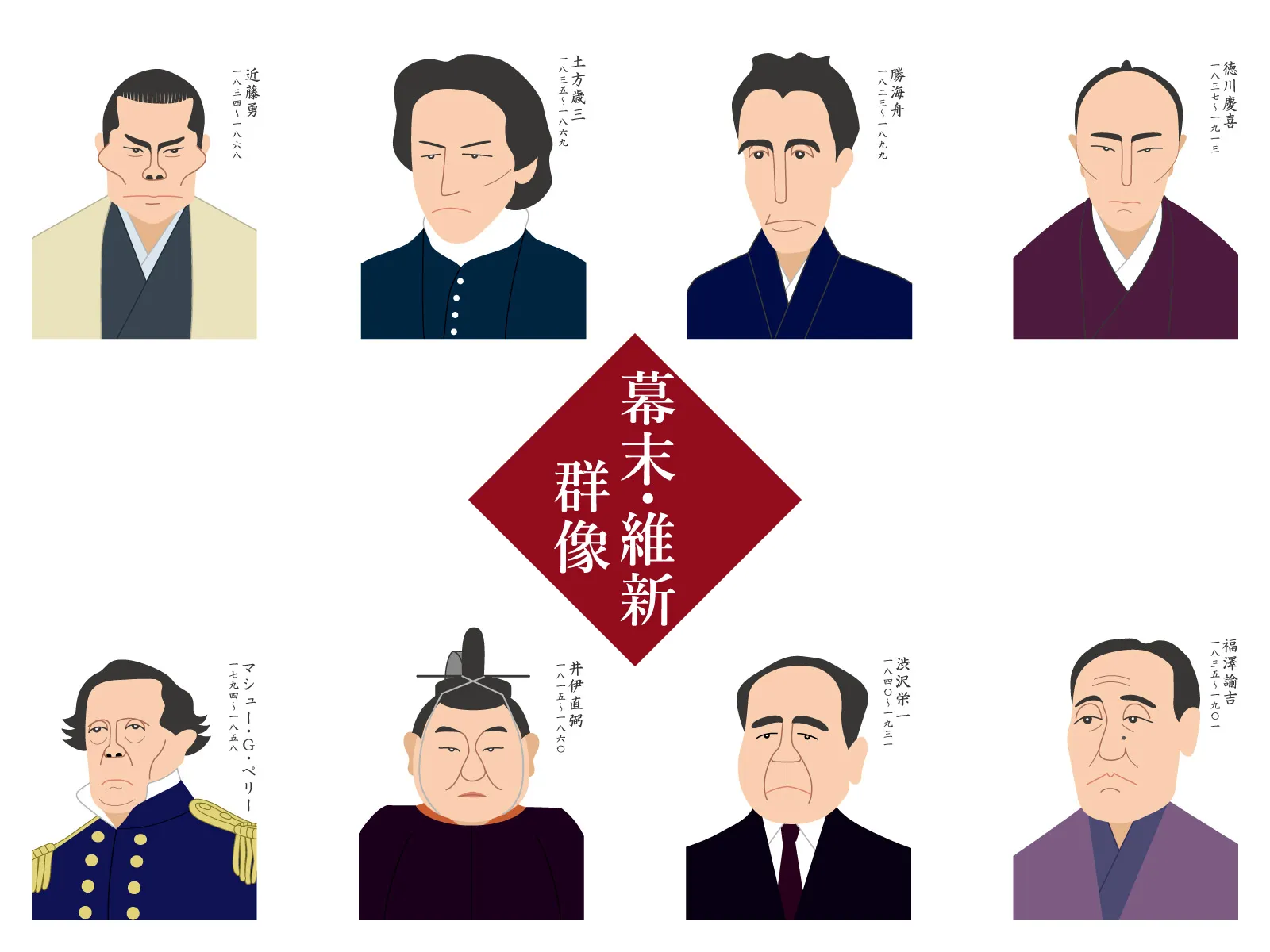

幼少期の価値観形成と、幕末という激動の時代

1840年、渋沢栄一は現在の埼玉県・深谷市にある血洗島村の裕福な農家に生まれました。

家業は藍玉の製造販売や養蚕など、いわば“多角経営”。

幼いころから藍の買い付けなどに同行し、14歳の時には生産者にランク付けをして競争意識を促すなど、

自然と「仕組み」や「効率」を考えるような商才を発揮していたといいます。

一方で、従兄・尾高惇忠の私塾で論語や四書五経を学び、「忠恕(まごころと思いやり)」や「仁義」を重んじる儒教精神に強く影響を受けました。

そして、農民や町人が武士に威圧される現実に怒りを抱き、やがて尊王攘夷思想へ傾倒していきます。

自らも攘夷決行を志し、高崎城を襲撃して武器を奪い、横浜の外国人居留地を焼き討ちする計画を立てました。

結果的に直前で断念することになりますが、この経験はのちに彼が“武力ではなく制度や経済で国を変える”という方向へ転じるきっかけになったようです。

夢の途中で方向転換。一橋家出仕とパリ体験

攘夷運動から一転、幕臣となった渋沢は、一橋慶喜(のちの徳川慶喜)に仕えることになります。

城を焼き討ちしようとしていたのにすごい手のひら返しだなと思いましたが、当時の「尊王攘夷」思想は、単純に「幕府を倒す!」という反体制思想ではなく、

- 「天皇を中心とした国家にすべき」

- 「外国の脅威から日本を守るべき」

という、もっと原理的な“日本を守るための純粋な理想”として受け止められていました。

さらに一橋家は、保守的な幕府本流よりも開明的で、実は水戸学に基づく尊王思想を重んじていました。

渋沢にとっては「思想的に裏切る」というより「よりよい形で実現の道を見つけた」感覚だったのかもしれません。

そして一橋家では家計や財政を預かる役職に就き、手腕を発揮。

その縁で慶喜の弟・昭武に随行し、パリ万国博覧会への渡欧を果たします。

ここで渋沢は衝撃を受けます。

西洋の近代的な産業、都市の清潔さ、合理的な制度……

「日本が本当に独立国としてやっていくには、経済を強くしなければならない」と実感したといいます。

この体験が、彼の“経済を通じて社会を変える”という人生方針を決定づけました。

政府への仕官 - 理想と現実のギャップに直面

帰国後、その有能さから明治政府に登用され、税制や貨幣制度、鉄道や関税など数多くの近代制度の設計に関与します。

彼は「日本が国際社会の中で対等に生きていくためには、制度そのものを変えなければならない」と本気で信じていました。

しかし、理想と現実のギャップに苦しみます。

上からの指示で進められる政策、政治的な駆け引き、利権と結びついた利己的な動き……。

当時の明治政府は、維新の成功で急速に中央集権化が進んでいたものの、その裏では古い藩閥政治の論理や、自己保身に走る官僚機構が根強く残っていました。渋沢は、民間の実情に即した制度設計を目指しましたが、机上の空論で進められる政策決定の在り方に、次第に強い疑問を抱くようになります。

とくに、渋沢が設計に携わった国立銀行制度において、「金融は国家全体のためのインフラであり、公平でなければならない」という考えに基づき、公共性と透明性を重視して制度設計を行いました。しかし実際には、大商人たちが自らの影響力を銀行経営に持ち込み、私利私欲を優先させようとする場面が目立ちました。これに対し、渋沢は激しく反発します。

また、明治政府が推し進めた急速な欧化政策——たとえば華美な官庁建築や、形式だけの西洋化——の裏で、地方の農村では疲弊が進み、教育やインフラの格差が放置されていく現状にも強い危機感を覚えていました。

さらに、政府内部では「民の実情よりも中央の都合」が優先されることが多く、現場の声が届かないまま物事が進められていく風潮が蔓延していました。渋沢はその中で、政策決定が“国のため”ではなく“派閥や立場の都合”で左右されている現実に失望していきます。

例えば鉄道建設の優先地域の選定一つとっても、渋沢は「産業や物流に即した合理性」を重視し、地域経済を発展させるようなルートを提案しましたが、最終的な決定は政治的な配慮や特定の有力者の意向によって覆されてしまうことがたびたびありました。「本当に国のためになることが、政治によってねじ曲げられてしまう」。そのことに対する強い苛立ちが、彼の心に徐々に積もっていったのです。

「これは間違っている」「こんなやり方では社会が良くならない」 そう感じる場面が多くなり、ついには「民の側から社会を変える方が早い」と官職を辞すのです。

まだ30代前半、出世の道を捨てて民間へ。

この選択も、周囲から見れば“もったいない”“逃げた”と見えたかもしれません。

しかし彼の中では、すでに「経済こそが未来を変える」という確信が芽生えていたのでしょう。

民間での失敗と、それでも諦めなかった理由

民間に転じた渋沢は、日本初の民間銀行「第一国立銀行」を設立します。

が、開業から1年で主要株主のひとつ・小野組が破綻し、いきなり経営危機。

さらに政府の要請で始めた紙幣用紙の製造事業では、技術不足と政策転換が重なり、大赤字に。

この他にも、三菱との海運競争で苦戦したり、共同経営を持ち込んだ企業で方向性の違いに悩んだり、

「うまくいかないこと」の連続です。

でも渋沢は、そこで諦めなかった。

製紙事業では新聞用紙に事業転換して再生。

銀行では三井の独占を防ぎつつ新たな出資者を募って再構築。

どんな失敗も「一度やってみる価値がある」と信じて挑み続けましたそうです。

渋沢栄一の才能

ここで、ReTadoru的に渋沢栄一の才能や価値観を見てみましょう。

ReTadoruでは“ついついしてしまうこと”=才能という概念で分析を行なっています。

【渋沢栄一のついついやってしまうこと=才能】

◉仕組みや制度を整えたくなる

子供のころから商売の中で効率や仕組みを整えるのが自然と好きだった。

官僚時代も、銀行や鉄道、郵便、株式制度など「制度設計」に燃えていた。

→ 才能名:構造化マニア/秩序設計者

◉ みんなを巻き込んで形にしてしまう

合本主義の旗を掲げ、多くの人と力を合わせて事業を起こす。

渋沢は“自分一人で全部やる”というより“仲間を巻き込む力”がずば抜けていた。

→ 才能名:共創の推進者/巻き込み設計士

【渋沢栄一の価値観】

◉ 困っている人を放っておけない

孤児院や福祉施設、女子教育や赤十字支援まで、「社会の穴」を見つけると自然と埋めに行ってしまう。

→ 才能名:善き介入者/共感エンジン

◉ 理念と現実をつなげたくなる

「論語と算盤」に象徴されるように、道徳と経済、理念と経営をどうしても統合したくなる。

→ 才能名:思想の実装家/理念ドリブン実務者

◉ 正義感が疼くと、抑えきれない

若い頃の攘夷志士時代から一貫して、「これは間違っている」と思うと動かずにはいられない。

→ 才能名:正義ドリブン/義憤型エネルギー源

渋沢の人生を読み解くと、こうした“自然に出てしまう行動”を押し殺さず、社会の潮流に合わせて仕事の中で活かしていたと感じられます。

正義感の強さが仇となり当時では出世コースだった官僚を辞めてしまったことは、他者からすれば社会的な失敗と言えるかもしれませんが、最終的には自分の特性を活かして成功しました。

まとめ:日本資本主義の父もしっくりくる人生を送るために苦労した

渋沢栄一は、最初から「偉人」だったわけではありません。

思い通りにいかないことも多く、理想と現実の狭間で何度も方向転換をしています。

でもそのたびに、自分の特性や長所を発揮し続けました。

・正しさにこだわりすぎて傷つくこともあった

・仕組みに夢中になって仲間とぶつかることもあった

・放っておけない性格ゆえに、引き受けすぎてしまうこともあった

でも、それを「弱さ」として封じ込めるのではなく、

「自分だからできる強み」として活かしていったからこそ、

彼の“しっくりくる人生”は築かれていったのです。

あなたの中にも、“ついやってしまうこと”はありませんか?

それは、もしかしたら渋沢栄一のように、

何かを変える力になる才能かもしれません。